前几年,每逢高考过后,“高考状元”“文理科最高分”这类消息,全网铺天盖地。

与以往不同的是,今年却鲜有类似炒作,舆论场一片冷清景象。

然而,鲜有不等于没有!只是形式上更加隐晦,语言上玩起猫腻……

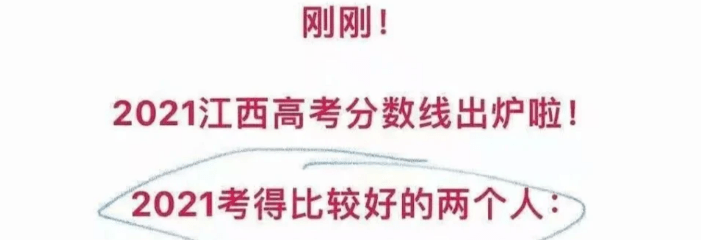

比如江西“抚州在线”公众号,在公布分数线时,特意点出“考得比较好的两个人”成绩与学校。

看似没有公布状元,但你懂的……

还有网上披露的,柳州铁一中学聊天记录。

有网友留言:明晃晃的此地无银三百两。

为什么公布高考状元,变得如此煞费苦心?

其实,类似的禁令,早在2004年就已经颁布,且每年高考都会重申。

而在今年,除了禁止炒作状元,还颁布了“严禁校外培训作业”等多项政策,甚至,还专门设立监督校外补习班的机构,旨在减轻学生及家长负担,让教育回归本真,变得公平。

种种迹象表明,这次减负是来真的了!

从严禁高考状元炒作,到剑指校外培训班,家长们,又是如何看待的呢?

NO.1

校外培训班

家长心中的苦楚

网上有个段子:

教育部门要禁止补课班。

富人听说后,淡淡一笑:“好呀!”

富人的孩子,本来就在家里接受一对一补课。1200元一节课,对富人来说只是毛毛雨!

中产阶层听说后,嘟哝一句:“我KAO!”

1200元有点贵,那就四个孩子一起,每人分摊300元,或找个收费低的老师。

一年下来,补课费12万元,心疼啊!

年入不足12万的普通家长听说后,赶紧找网课,发现网课也被禁,顿时浑身发冷。

他们明白:自家孩子想考上名校,机会微乎其微了!

这虽然是个段子,却反映出一个现实:大多数的家长,对校外补习班是又爱又恨。

有爱,是因为对家长来说,补习班是刚需。

而有恨,是因为大多数补习班,都是被逼参加的。

对此,有人用“剧场效应”来解释:大家都坐着看戏,所有人都能看见。

一旦有人站起来,后面人要站起来才能看见。

最终,变成大家都被迫站着看戏。

这种培训班,属于“超标超前培训”,比如一年级刷二年级题,二年级学三年级课……

于是,孩子的节假日、寒暑假被补习班填满,该有的休息时间化为泡影。

父母希望孩子得到休息,但当发现其他孩子已武装到牙齿,而自家孩子还在裸奔,只能被迫咬牙让孩子参加补习班。

家长们的互相攀比,又加重了剧场效应,让校外培训演变成资本游戏。

在各种套路下,家庭大部分收入被吞噬,让家长变得不堪重负。

曾有双职工家长感叹:3万元撑不起孩子一个暑假,感觉都不敢生二胎了!

资本游戏背景下,家长们苦补习班久矣!

NO.2

追逐天价补习班

并非人傻钱多

更多时候,家长们嘴上骂着补习班,身体却很诚实:到处寻找靠谱或高价补习班。

对此,有人不屑道:这类家长,就是人傻钱多。

前不久,有这样一则新闻:一位高三生家长,为提高儿子的竞争能力,给孩子报了校外补习班。

结果,经过两个月的学习,狅砸21万元后,在模拟考试中,孩子数学仅考出59分成绩。

家长感到无法接受,便找补课班讨说法,从而引起一场纠纷。

随后,家长向警方报了警。

对此,有不少网友表示:优秀的学生靠的是天赋,岂是补习班补出来的?这样的家长,只能是人傻钱多。

然而,事实却没有如此简单。

现在的孩子,校外培训几乎是标配。

在家长们的攀比下,大家开始比谁学得更好、拿的奖更多。

于是,课外培训班开始明争暗斗。

如此,孩子只能学得越来越多,越来越高精尖。

高精尖就意味着天价学费,家长不吃苦头才怪。

还有一种情况,迫于竞争压力让孩子学习特长。

当大家成绩都一样时,拥有多个特长,就多了竞争底牌。

所以,以前是比拼考试分数,如今,又加入课外特长培训。

一位李姓家长表示:“现在补课费用越来越高,家长也很无奈。报了,怕孩子压力太大;不报,又怕孩子跟不上,进不了好学校。”

种种因素的叠加,使得家长们除了给孩子报课外班,似乎找不到更好的选择。

当然,家长们并非不知道,上课外补习班未必就有效。但是,不上课外班意味着放弃希望,意味着在用孩子的未来冒险。

所以,哪怕补习班价格高,家长们也只能硬着头皮让孩子上。

因为,竞争压力就摆在这里,高考也实实在在地存在。

说到底,家长们对培训班趋之若鹜,并不是人傻钱多,而是学业竞争导致的无奈。

NO.3

严管之下

能解决哪些问题

从严禁高考状元炒作,到正式对校外培训开刀,旨在整顿校外培训市场,还教育以天朗气清。

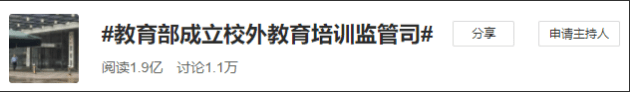

6月1日,监管部门对学而思、新东方等15个校外培训机构的虚假宣传,以及13家校外培训机构的价格欺诈,处以共计3650万元最高罚款。

随后,相关企业股价应声而跌、损失惨重。

打击之严厉,前所未有,说明要解决的问题,非常严重。

什么问题?教育的底层问题:公平、成本。

公平:

补习班一节课动辄百元,周末两天就是数千元,一个月近万元。算下来,一年补课费高达10万。

结果:最好的教育资源,分配给最有钱的家庭;富人家庭的孩子,更有机会脱颖而出。

上一代获胜者,下一代同样可以获胜!这就是阶层固化。

但教育的本质,是让所有人都有成功的机会,需要的是教育公平,而不是看钱下菜碟。

成本:

国家已经放开三胎政策,但还是有人不愿生。

因为,养育成本太高,养育成本中,教育成本最高,教育成本中,最高的是校外培训。

你不报班不行,因为大家都在报;可报班费用太高,只能降低生活质量,所以更不愿意生了。

可见,相关政策的严管,正是为了将钱与教育资源解套,最大限度解决教育的公平与成本。

NO.4

国外有哪些借鉴经验?

有人说:参加校外培训班,是“苦在孩子身上,累在父母心里”,是中国式教育的顽疾。

其实不然!教育培训机构混乱、学生与家长负担重,世界各国都普遍存在,也尝试过各种解决办法。

无奈的韩国:取缔又放开

韩国的校培产业,要比我们中国繁荣。

5千万人口的韩国,校培机构达10万家,仅2012年,人均教育支出世界第一。

早在1980年,韩国就取缔了校外补习班。

由于高考的竞争,人们只能选择“一对一”。这对于普通家庭,是无法承受之痛。

结果,名校被富人垄断,教育更加不公。

迫于舆论压力,2000年再次放开校外培训。

这种“一刀切”政策,不仅没有解决教育公平,反而让更多普通学生,失去改变命运的机会。

聪明的新加坡:鼓励培训班

新加坡规定,孩子小学毕业后,通过PSLE考试,会被分流:

成绩优秀,升入直通车课程项目,成为大学苗子;

成绩中等,分流至对应学校,继续考学;

成绩最差,进普通工艺班,为工作准备。

“一考定终身”制度,让孩子在小学就竞争激烈,大多数都会上补习班。政府则从政策、制度上给予鼓励。

所以,新加坡培训机构虽多,不同家庭却都能上得起:

富人家庭可以“一对一”,一般家庭可到补习中心,或者参加学校、宗教、社工和慈善机构的免费辅导。

这给了孩子公平竞争的机会。

佛系的芬兰:只为兴趣而上

芬兰属于教育强国,但教育却相当佛系:零压力、零考试、零竞争。

至于补习班,全凭孩子兴趣。

芬兰学校全部公立,老师均从硕士生中选拔,师资与资源相对平等,最大限度保证教育公平。

写在最后

芬兰的例子说明:想要给孩子减压,不是打压取缔教培机构,而是让师资与教育资源保持相对公平。

正如教育部基础教育司司长吕志刚所说:“校外培训机构,不是说要完全关门,是要治理不规范的培训行为。对一些促进学生健康发展、培养学生兴趣爱好、拓展实践锻炼的培训行为,应该支持和鼓励。”

作为家长,则可以告诉孩子:高考,虽是人生很重要的坎,却不是定义人生胜负的唯一,而是一段人生的历练与成长。

人生的神奇就在于,每时每刻都充满未知与可能,属于自己的机会终会到来